第一章 女のような兄と男のような妹

一 主人公の父

いつの頃でございましょうか、権大納言にて大将を兼ねておられる方で、ご容貌・ご学問、心構えをはじめとして、お人柄・ご名声も優れておられたので、何の悩みもないご身分と思われていたのでございますが、人知れず心の内でご心配ごとがあり、それも尽きないほどであったのでございます。

二 母と子たち

奥方は二人おいでになり、一人は源ノ宰相と申し上げる乙女でございました。大将のご愛情は特に深いわけではございませんが、誰よりも先にお見初めなさいましたので、疎かになさらないでお想い申し上げておりますと、世にもたぐい稀な玉の男の子(オノコ)をお産みになり、離れがたい伴侶となられたのございます。

今一人は籐(トウ)中納言と申し上げる乙女で、たいそう愛らしい姫君をお生みになられたので、それぞれに可愛らしく、思う存分大切にお育てになられていたのでございましす。

何れの奥方も特にご容貌の美しい方ではなく、口惜しい気に思っておられましたが、今はお子様たちが様々に愛らしくお育ちになるので、何れの奥方にも離れがたい伴侶とおぼしめし、今は大切になさっているのでございます。

お子様のご容貌も何れも優れておいでになり、取り違えても分からないくらいよく似ていらっしゃるので、同じところで育ったなら見分けがつかないくらいで、ところどころでお育ちになったので、本当によいことだとご覧になられていたのでございます。

二人とも、ほとんど同じようにみえるご容貌で、若君は上品で香るがごとく優雅で、どことなく魅力的に見えるのが不思議なくらいでございます。姫君は華やかで元気に満ち、辺りにもこぼれ散る愛嬌など振りまき、今より似る者がないくらい素質のあるようにみえるのでございました。

三 変わった子たち

何れのお子様もだんだん大人びてこられるのですが、若君はあきれるほど人見知りなさって、侍女などにも余り見慣れない女には、会うこともせず、父君にも遠慮なさり、だんだん漢籍など習わしお教えなさるのでございますが、余り関心を持たれないばかりか、ただ遠慮のみなさって几帳の内にこもられて、絵書き、雛遊び、貝合わせなどなさって、父君はたいそう情けないことと思われて叱ったりなさると、果ては涙さへこぼして、「恥ずかしい」とお思いになり、ただ母上、乳母、さらには小さき童とのみお会いなさるのでございました。

顔見知りのない侍女などが参れば、几帳にこもられて、人見知りされるので、ご両親は変わった子だとお思いなるのでございました。

また姫君は今からいたずらで、鞠(マリ)、小弓などをもてあそび、客間に人々が参上し、漢詩を作り、笛を吹き、和歌を朗詠するときには、走り出して、一緒に人から教えて貰わないのに、琴や笛を上手に吹き鳴らしになるのでございます。

漢詩を吟じ、和歌を朗詠なさる殿上人(テンジョウビト)、上達部(カンダチメ)などは、たいそう可愛がり、時にはお教えになり、「この姫君と言われているのは嘘ではないか」などと皆思いなさるのでございます。

父君がおいでなさる折は隠れていらっしゃるのですが、人々が参るときには、父君がお召し替えをなさるときに、まず走り出して、かくの如く親しく遊びになられるので、人見知りなさらないご様子に、ただ若君とのみ思われ、興じて可愛がりなさるので、ご両親は仕方のないことだとお思いになるのでございました。

心の内では困ったものだと思い、返す返す「取りかへばや」とお思いになるのでございました。

四 若君姫君

そうはいっても、幼きころは、いつか直ってくれるだろうと自ら慰めつつ、様子をみられていたのでございました。やっと十歳余りになられたのでございますが、やはり同じふうなので、「これはどうしたらよいのだろう」と年と伴に困惑されるのですが、されども、年月が過ぎれば、何か分かるかも知れないと待ち望んでいるのでございました。

結局直ることはないだろうと見極められたものの、たいそう珍しく世に例しがないことと思われるのでございました。

父君は今は軽い散歩も似つかわしくないほどご出世されたので、邸(ヤシキ)を広く造り直されて、東西の対に二所の奥方を住まわせて、中央の寝殿を玉台のように磨きあげられて、ご自分の居間になさったのでございます。

ここで、伴に並んで心のかよう奥様がおられないのは口惜しいことでございました。二人の奥様のところには、十五日づつ恨みなくお通いになられたのでございます。お子様たちも、人々の呼ぶままに、姫君を若君、若君を姫君とお呼びするのでございました。

五 父と姫君

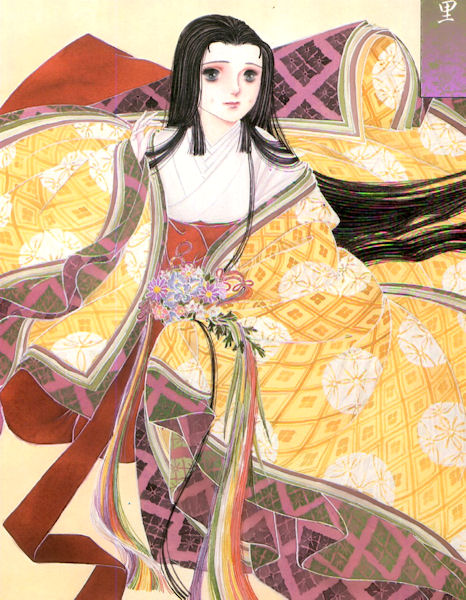

つれづれの春父君が、物忌みで閑かな昼に姫君(男)のところにおいでになると、例によって几帳のなかにおいでになり、筝(コト)を人知れずお弾きになっていたのでございます。侍女などもここかしこに群がって碁・双六(スゴロク)などを打って、閑かに過ごしていたのでございます。

み几帳を押しやって「何故このように内に籠もっておいでなのですか。今は盛りに咲いている桜の様子でもご覧になったらいかがですか。侍女たちも気詰まりでつまらなそうにしておりますよ。」と床に腰掛けてご覧になると、御髪(ミグシ)は身丈(ミタケ)に七八寸ほど余っているので、秋の薄(ススキ)の穂がそよぐようで、御髪(ミグシ)がゆらゆらと靡いている様子は、物語に「扇を広げたる」と言うほど大げさではございませんが、なんとも心ひかれて「古(イニシエ)のかぐや姫も、この様に気高く美しくあったであろうか」などと想われるにつけても、目が涙で曇るように思われるのでございました。

近寄って「一体どうしてこのように美しくなられたのか」と涙を浮かべて、姫君(男)の御髪(ミグシ)を掻き上げなさると、たいそう恥ずかしく想われて、少し汗をかき、咲き出した紅梅のように顔色を薄く赤らめて、つらそうに涙ぐむご様子で、父君も涙を誘われて、つくづくじっと哀れにご覧になられるのでございます。

はたから見るとつらい想いもするのでございますが、化粧もほとんどなさっておられないので、それが却って程よい色合いで、御髪も汗ばんで工夫を凝らしたようにこぼれかかり、可憐で愛嬌がこぼれ落ちるような有様でございます。白粉(オシロイ)を厚くするのは嫌な感じがするのでございますが、姫君(男)のような薄化粧こそ好感が持てるように思われるのでございます。

十二歳になられるのでございますが、特に発育の遅れたところもなく、人柄のよさも滲み出て、魅力的なこと限りない程でございます。

桜色で合わせたお召し物を重ね着して、葡萄(エビ青紫゙)染めの上着への映り具合も派手でないように着こなしておられて、人柄の良さも手伝って、袖口、裾の隅々まで趣きがあるのでございます。

「あゝ困ったことだ。尼にでもして、もっぱらその方のお勤めをさせることで、育ててゆくしかないだろうか。」と思われるのも残念で、涙で目が曇ってしまうのでございました。

六 父と若君

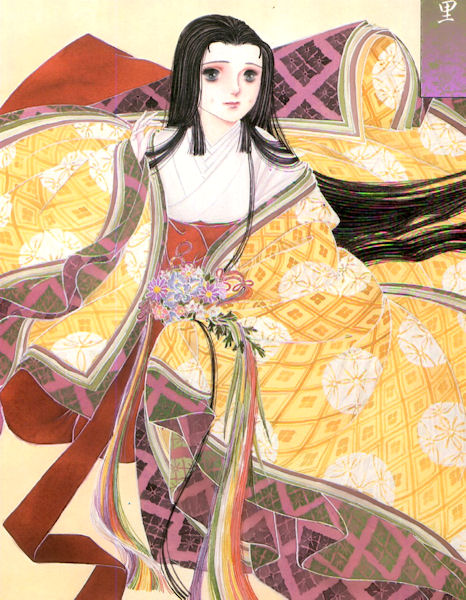

今度は西の対(ツイ)にお渡りになると、横笛の音色のたいそう吹き澄ました響きが聞こえて来て、音色がまるで空に響き昇るようで、心もそぞろに、未だかって聞いたことがないような清らかな音色でございます。

これも「若君(女)の笛か」と思われ、複雑な想いになるのでございます。さりげなく、若君(女)の近くにおいでになると、若君(女)はかしこまって、笛をかたわらに置かれたのでございます。

桜、山吹など色々な衣を着こなして、萌黄(モエギ)の織物の狩衣(カリギヌ)、葡萄(エビ青紫)染めの織物の指貫(サシヌキ袴)を着て、顔はたいそうふくよかに色艶も美しく、視線も愛らしく、さりげなく華やかで、愛嬌は指貫の裾までこぼれ落ちるほどでございました。

眼差しも自然にひきつけられてしまうような魅力があり、見ていると涙の落ちるのも憂鬱なことも忘れてしまいそうで、こちらの方が微笑ましくなりそうなご容貌でございます。「あゝ残念なことだ。この子も元の女性として育ててやれば、どれほど素晴らしく可愛いことだろう」と胸が痛くなるような気がしてしまうのでございます。

御髪(ミグシ)も長さこそ短こうございますが、裾などは扇を広げたようで、身の丈には少し足りないのでございますが、御髪(ミグシ)のこぼれかかるようなご様子や頭(カシラ)の美しさなどは、見るごとに微笑ましくなるようなご様子でございますが、心の内は却って暗くなっていくような気になるのでございます。

高い身分の子供たちがあまたいて、碁や双六(スゴロク)を打ち、にぎやかに笑いさざめき、蹴鞠や小弓で遊んでいるのでございますが、我が子をみると異様で奇妙な感じがするのでございます。

「なんということだ。これが自然な姿であろうか。今は方法がなく、今更女性に戻すことも出来ないが、何れは法師(ホッシ)にして、後生の勤めをさせるのがよかろう」とお思いになるのでございますが、「人の心はそうではないかもしれない。これほどの宿命だから、もう少しよいこともあるかもしれない。本当の求道心のない者が法師なっても、中途半端で終わってしまい、よいことにはならない」などとお思いになり「ただ世の中には珍しい、拙い宿命よ」と返す返すお思いになるのでございました。

かような貴公子(女)は自堕落になり易いのございますが、若君(女)はたいそうご立派で、今からしっかり学問に優れ、朝廷の補佐役にも相応しく成長なさっておいでになります。

琴や笛の音も、天地を響かせるほどお上手で、たいそう珍しくおいでになります。

読経をし、歌を朗詠し、詩を吟じなさるお声は、余りにも美しく聞き惚れて「斧の柄も朽ちるのを忘れ、古里も忘れてしまう」ほどでございます。何事も余りにご立派なご様子でございますのに、父君がこれほど思い悩んでおられるのが、気の毒なほどでございました。

春の巻第一章終わり

目次のページへ